n.m. État dont les citoyens forment un peuple ou un ensemble de populations se reconnaissant comme ressortissant essentiellement d’un pouvoir souverain émanant d’eux et les exprimant. (Larousse)

Après l’adoption de la motion de rejet du projet de loi sur l’immigration le 11 décembre 2023, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a conclu que le Parlement ne souhaitait pas « protéger les Français ». L’objectif de cet argument est évidemment d’accroître l’idée d’un risque (qui serait constitué par les phénomènes migratoires) pour la sécurité et « l’identité » de la société française. Plus l’idée du risque s’impose dans l’opinion, plus le tour de vis régalien dont le projet de loi était l’outil prend un lustre positif. Il permettrait à celles et ceux qui s’en prévalent d’incarner une capacité et une volonté politique fortes. Ne pas y parvenir, c’est donc aussi reconnaître une grande faiblesse dans ce théâtre des discours politiques actuels.

On sait que le projet a été rejeté par des élus de gauche, de droite et d’extrême-droite. Leurs raisons pour voter en faveur de ce rejet n’ont donc pas directement à voir avec la portée du projet de loi — pour certains trop restrictive et sécuritaire (pour les élus situés à la gauche de l’Hémicycle) ou, pour d’autres trop « laxiste » (pour les élus de droite et d’extrême-droite).

« les migrations ont […] montré que l’on pouvait appartenir à un premier État (celui de son pays d’origine), ainsi qu’à un deuxième (celui du pays d’accueil), voire à un troisième (celui où l’on continue sa migration, soi-même ou ses enfants). »

Le rejet est d’abord un geste politique, lié à la situation de majorité relative des élus du parti présidentiel et de ses alliés. Mais si l’on doit prendre au sérieux les arguments d’une nécessaire défense de la « nation » par des politiques de contrôle des flux et de meilleure intégration des immigrés, observer le parcours du mot nation dans sa relation avec le cadre de la démocratie n’est pas sans intérêt.

Cela l’est d’autant plus que l’idée que la nation l’emporterait moralement sur la protection des droits humains a fait son chemin au cours des dernières années. Cette idée a été un fil rouge des discussions autour du projet de loi actuel. Le ministre de l’Intérieur a lui-même explicitement justifié cette nécessité de faire passer la nation avant la démocratie dans plusieurs de ses prises de parole.

La nation est-elle encore un principe démocratique lorsqu’on écoute les débats sur les politiques migratoires aujourd’hui en France ?

La nation est-elle la seule source de la démocratie ?

L’État-nation, c’est le cadre de la citoyenneté moderne par excellence. L’anthropologue Ernest Gellner a souligné la spécificité de l’État-nation en montrant qu’il repose sur la superposition entre l’identité politique et l’identité nationale d’un pays1. Or, entre la fin des années 1980 et le début des années 2000, cette relation entre identité politique et identité nationale commence à se transformer. La question de l’avenir de l’État-nation se pose alors dans les débats publics autant que dans les travaux des historiens des migrations, des sociologues et des théoriciens du politique et des relations internationales.

Un premier facteur interroge l’État-nation à cette époque. Ce sont les migrations. À ce titre, en 1990, la chute du « rideau de fer » marque la naissance d’un monde à nouveau en mouvement après avoir été figé par la Guerre froide. Alors qu’ils étaient 77 millions en 1975, les migrants internationaux atteignent le chiffre de 120 millions dans les années 1990 et 190 millions en 2000.

Cela a eu une conséquence importante sur la manière d’envisager les appartenances nationales. Au paradigme classique qui définissait la citoyenneté comme l’appartenance à un seul État, les migrations ont compliqué ce modèle et montré que l’on pouvait appartenir à un premier État (celui de son pays d’origine), ainsi qu’à un deuxième (celui du pays d’accueil), voire à un troisième (celui où l’on continue sa migration, soi-même ou ses enfants). Le sociologue John Rex expliquait ainsi que la question n’est plus de savoir à quel pays les migrants appartiennent car ils appartiennent à tous ces pays à la fois par le biais de réseaux de familles qui tissent des liens entre les différents espaces politiques où les ont conduits leur migration2.

« Non seulement le monde des migrations n’a pas produit la victoire du libéralisme politique mais la question migratoire est devenue le principal point de cristallisation de sa crise. »

Les travaux sur ce que l’on a appelé le « transnationalisme » (une citoyenneté faite d’une appartenance en même temps « ici » et « là-bas ») se sont, dans les années 1990 et 2000, particulièrement développées aux États-Unis, en étudiant les immigrés mexicains de Californie. Ces personnes originaires du Mexique ont pu se constituer un capital économique et social grâce à leur émigration aux États-Unis, ce qui leur a permis ensuite de s’investir dans leur citoyenneté mexicaine en devenant des personnages influents de la société politique mexicaine et de la diaspora mexicaine de Californie3.

Cette façon d’expliquer l’impact des migrations sur l’évolution de la citoyenneté a permis de mieux comprendre les allégeances plurielles, par exemple la double nationalité des Français d’origine maghrébine ou turque, en sortant cette question des termes du débat public qui y voyait une contradiction entre deux allégeances concurrentes.

Les migrations et le paradoxe libéral

Ce retour à la fin de la Guerre froide à un niveau de mobilité humaine que le monde n’avait pas connu depuis le début du XXe siècle a pu aller de pair avec l’espoir que cette ouverture aux migrations soit une chose positive pour la démocratie libérale. En cause ici, ce que le politiste James Hollifield a appelé le « paradoxe libéral4 » : d’une part, le versant économique du libéralisme dépend de plus en plus d’une main-d’œuvre étrangère pour assurer la production et la croissance des économies nationales ; d’autre part, et malgré cela, le versant politique du libéralisme s’est accommodé d’une limitation, parfois sévère, du droit d’entrée des immigrés dans les pays d’accueil par des politiques restrictives de visa. L’objectif de ces politiques était de répondre à des opinions publiques très sensibles au sujet de l’immigration.

Ce paradoxe n’a jamais été dépassé malgré les analyses qui ont montré l’apport économique des migrations, le fait qu’elles ne pèsent pas sur les finances publiques (les immigrés eux aussi paient des impôts) et qui, promu par des organisations internationales, ont conduit à en appeler à une plus large libéralisation des conditions de circulation des migrants internationaux pour le bénéfice des pays de départ, des pays d’accueil et des migrants eux-mêmes.

Blocage

Loin que la transformation migratoire du monde de l’après-Guerre froide ne conduise à des attitudes plus libérales et à la création de plus de droits, y compris d’un droit à la migration5, cette transformation n’a jamais été convertie en nouveau paradigme politique. Pour autant, malgré ce blocage, l’État-nation est déjà dépassé par des pratiques de la citoyenneté qui ne correspondent plus au principe politique défini par E. Gellner.

Pris dans cet entre-deux, le paradoxe libéral est entré dans une nouvelle phase, plus sévère, comme l’illustrent la crise européenne de l’accueil des réfugiés de 2015-2016 tout comme le vote sur le Brexit de 2016 (aussi motivé par la volonté de récupérer le contrôle des frontières nationales sur l’immigration, particulièrement est-européenne) ou la montée de forces populistes identitaires à l’Ouest et à l’Est de l’Europe (focalisées sur un discours anti-immigrés et anti-musulmans). Non seulement le monde des migrations n’a pas produit la victoire du libéralisme politique mais la question migratoire est devenue le principal point de cristallisation de sa crise.

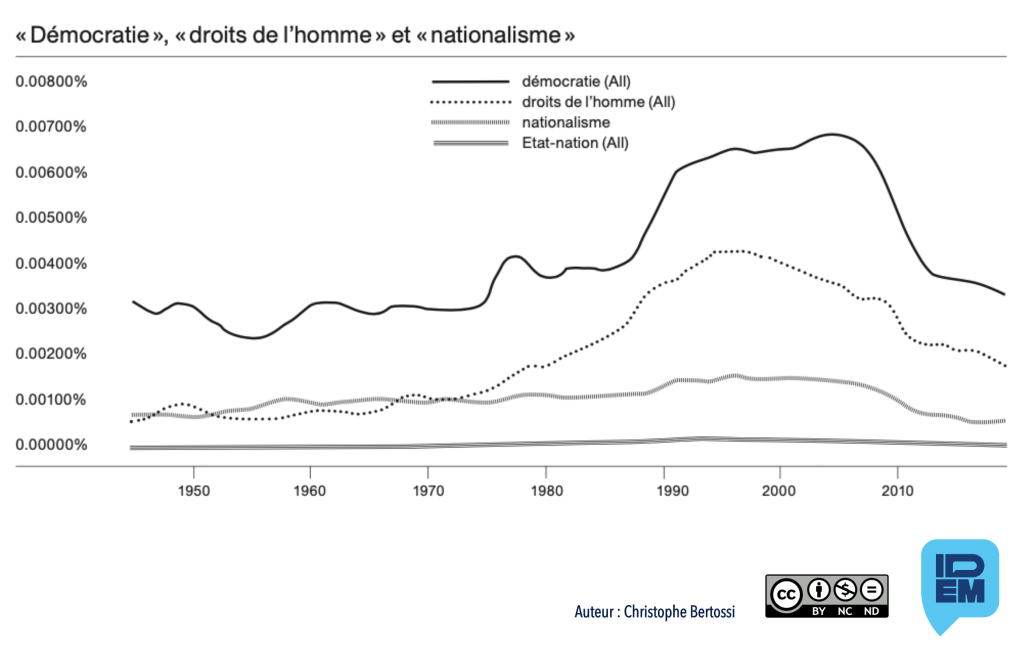

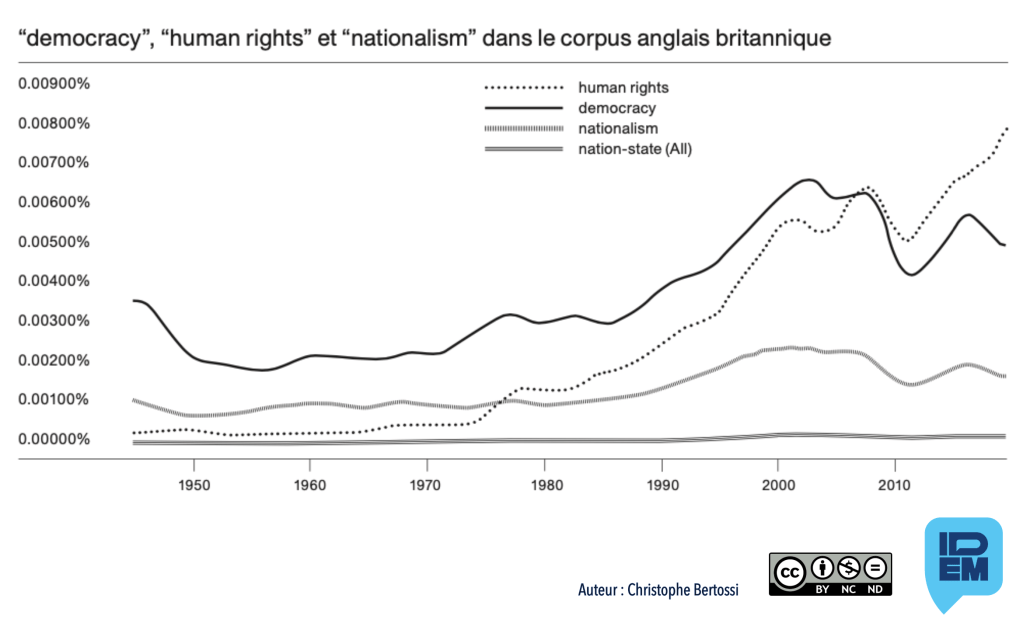

Ngram-Viewer permet de visualiser une partie de cette crise, particulièrement en France. Lorsqu’on analyse par exemple les occurrences de « droits de l’homme » et « démocratie », l’application dessine une relative tendance à la baisse de l’intérêt pour ces termes dans le corpus français. Comparée au corpus italien, la baisse est moins forte mais cette diminution contraste en revanche beaucoup avec l’augmentation de « human rights » et « democracy » dans les corpus en anglais sur la même période.

Notes

1 Gellner, Ernest. Nations et nationalisme. Paris, Payot, 1989. ↑

2 Rex, John. Citoyenneté et ethnicité, op. cit. ↑

3 Fitzgeral, David. « Beyong “transnationalism”: Mexican Hometown Politics at an American Labour Union », Ethnic and Racial Studies, vol. 27, n°2, mars 2004, pp. 228-247. ↑

4 Hollifield, James. L’immigration et l’État-nation à la recherche d’un modèle national. Paris, L’Harmattan, 2000. ↑

5 Bauböck, Rainer. Transnational Citizenship, op. cit. ; Castles, Stephen et Davidson, Alastair. Citizenship and Migration. Globalization and the Politics of Belonging. Londres, Macmillan, 2000. ↑