n. f. Qualité de citoyen : Acquérir la citoyenneté française. Situation positive créée par la pleine reconnaissance aux personnes de leur statut de citoyen. (Le citoyen dispose, dans une communauté politique donnée, de tous ses droits civils et politiques.) (Larousse)

Le débat sur le projet de loi sur l’immigration et l’intégration a pour toile de fond une conception de la citoyenneté à la française qui serait spécifique et justifierait le renforcement des conditions d’accès sur le territoire. Alors que pendant longtemps, l’accès à la citoyenneté par la nationalité était conçu comme un levier d’intégration, c’est désormais l’inverse qui est mis en avant : même les étrangers qui demandent uniquement à venir en France devraient démontrer leur capacité réelle d’intégration, notamment en parlant la langue et en adhérant aux « valeurs républicaines ».

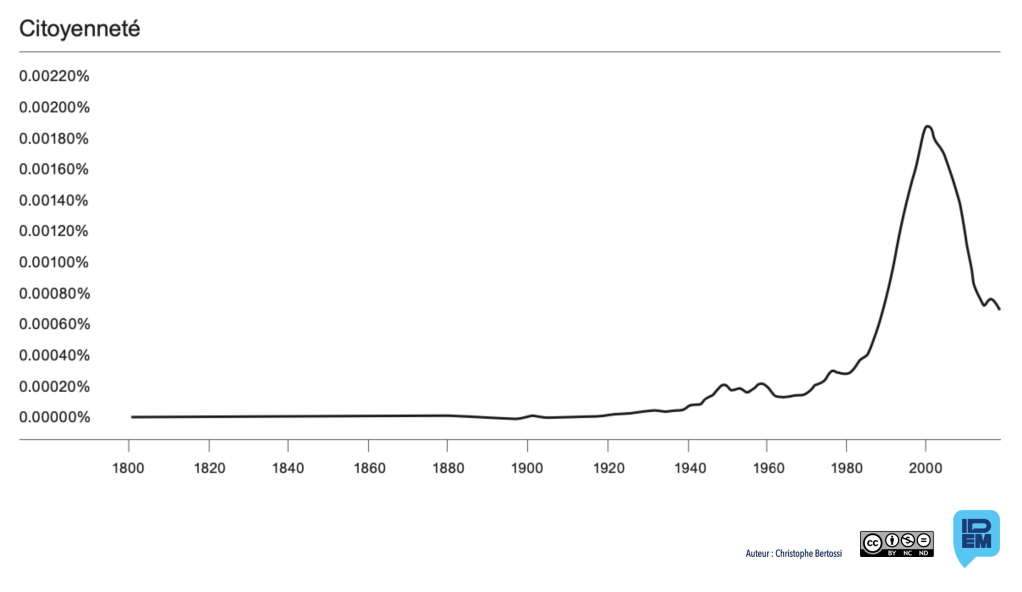

Cela semble aujourd’hui surprenant mais il a fallu attendre longtemps pour que l’immigration en France après 1945 soit envisagée sous l’angle de la citoyenneté. Pendant plusieurs décennies, la citoyenneté fut même une notion un peu désuète. On lui préférait d’autres notions, considérées comme plus actuelles et plus pertinentes, comme celle de classe par exemple. De sorte qu’il a fallu attendre les années 1980 pour que le terme de citoyenneté soit déterré du passé et rendu aux débats du moment1.

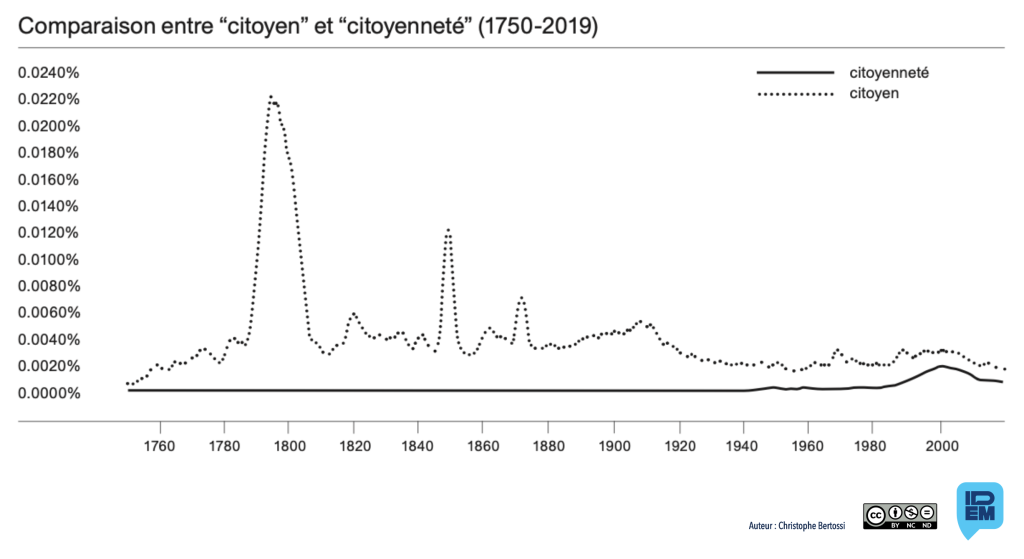

La comparaison entre les mots « citoyen » et « citoyenneté » (voir le graphique ci-après) montre que si le premier appartient effectivement à la tradition française héritée de la Révolution française (avec des pics en 1794, 1848 et 1871, et dans une moindre mesure en 1968), le second est le résultat de la politisation du thème de l’intégration des immigrés après 1986.

« En raison de la sédentarisation de l’immigration en France, l’entrée dans la nationalité française des enfants des immigrés cristallise l’essentiel du débat. Il s’agit de savoir à quelles conditions il est possible de s’assurer de l’allégeance et de la loyauté de ces nouvelles populations de Français. »

Deux logiques ont accompagné cette « invention » de la citoyenneté au tournant des années 1980. Les deux ont fonctionné à peu près en même temps, mais en contrepoint l’une de l’autre.

La nationalité : l’avoir ou pas (ou plus)

La première, c’est la nationalité et l’accès des étrangers à la citoyenneté. En raison de la sédentarisation de l’immigration en France, l’entrée dans la nationalité française des enfants des immigrés cristallise l’essentiel du débat. Il s’agit de savoir à quelles conditions il est possible de s’assurer de l’allégeance et de la loyauté de ces nouvelles populations de Français. Nés en France de parents eux-mêmes nés français dans les anciennes colonies, ils sont automatiquement français à leur majorité. Or, il est dit que cet accès automatique à la nationalité française (un héritage de la Troisième République) ne suffit plus : on suppose que cette origine les différencie des migrations que la France avait connues quelques décennies plus tôt, lorsque les immigrés venaient d’autres pays européens.

D’où, par exemple, l’importance dans ces discussions du thème du service militaire des binationaux, surtout celui des jeunes franco-algériens qui peuvent choisir le pays dans lequel ils font leur service en vertu d’un accord entre les deux pays de 1983. La possibilité que des Français fassent leur service dans le pays de leur seconde nationalité – ici l’Algérie – est perçue comme une contradiction avec leur allégeance à l’égard de la France. Dans ces années, le FN fait campagne sur le thème des « Français de papier » et des « Français pour les papiers », à l’allégeance de façade. La suite, c’est le projet de réformer le droit de la nationalité, lancé en 1986 et adopté en 1993 (une réforme finalement abrogée en 1998 par le gouvernement Jospin).

Cette façon d’envisager la question de la citoyenneté sous l’angle de la nationalité est réapparue à plusieurs reprises depuis lors, à propos de la déchéance de la nationalité pour les nouveaux Français (ce qui est déjà rendu possible par le Code civil pour les personnes naturalisées commettant des crimes). Des projets de cet acabit ont été proposés par Nicolas Sarkozy (pour les Français naturalisés qui auraient commis des violences à l’encontre des forces de l’ordre) et par François Hollande (non plus pour des Français naturalisés mais pour des binationaux nés français) lorsqu’ils étaient présidents de la République. Ces projets n’ont jamais été adoptés.

Être citoyen sans la nationalité

Il existe une seconde ligne de réflexions sur la citoyenneté qui est très différente de la première. Elle commence avec les premières générations d’associations issues du « mouvement beur ». Le sujet n’est pas de savoir à quelles conditions on est reconnu comme Français mais comment trouver ailleurs que dans la nationalité la définition du « bon citoyen ».

Au fond, la nationalité française ne recoupe qu’imparfaitement l’engagement citoyen, c’est-à-dire ce qui fait la substance de la citoyenneté : nombreux sont les Français qui s’abstiennent aux élections (ils sont pourtant citoyens) ; nombreux sont aussi les étrangers qui sont très impliqués dans des activités « citoyennes », par exemple comme bénévoles, parents d’élèves, responsables d’associations, etc. (ils ne sont pourtant pas des citoyens). Comment reconnaître cette citoyenneté-là2 ? Comment penser la citoyenneté sans la nationalité ?

« On a donc deux conceptions de la citoyenneté qui sont très différentes, […] irréconciliables. La première perspective (par la nationalité) interroge la qualité du “bon citoyen” […]. La seconde perspective (sans la nationalité) suggère une conception de l’égalité réelle (et non simplement formelle) qui s’articule étroitement avec l’agenda de lutte contre les discriminations. »

Dans les années 1990, ce thème d’une citoyenneté sans la nationalité croise la naissance, consacrée par le Traité de Maastricht, d’une citoyenneté européenne. S’il ne s’est jamais agi d’une véritable citoyenneté sans nationalité (il faut être national d’un État membre pour pouvoir en bénéficier), la citoyenneté européenne a tout de même ouvert le droit de vote les élections locales et européennes à des non-nationaux (à l’exclusion des scrutins nationaux, comme les élections présidentielles ou législatives).

Cela montre une convergence avec l’idée d’une citoyenneté locale, ouverte aux étrangers et revendiquée par les associations immigrées. Objet d’expérimentations locales à plusieurs reprises dans les villes françaises, ce droit de vote des étrangers a longtemps été promis (il figurait déjà dans le programme du candidat Mitterrand lors de l’élection présidentielle de 1981) mais jamais mis en place. Pourtant, une majorité stable d’opinions favorables existe en France à ce sujet. En 2020, 62% se déclarent favorables au droit de vote des étrangers aux élections locales (un record) et seuls 34% se déclarent opposés (soit un recul de – 15 points par rapport à 2015)3.

Deux logiques contraires

On a donc deux conceptions de la citoyenneté qui sont très différentes. Elles sont mêmes impossibles à fédérer car elles reposent sur deux visions irréconciliables. La première perspective (par la nationalité) interroge la qualité du « bon citoyen » à propos de populations que l’on décrit sous l’angle des problèmes qu’elles poseraient à la société française : polygamie, délinquance, relations conflictuelles avec les forces de l’ordre, incivilités, etc.

La seconde perspective (sans la nationalité) suggère une conception de l’égalité réelle (et non simplement formelle) qui s’articule étroitement avec l’agenda de lutte contre les discriminations. Sur la durée, la première l’a largement emporté sur la seconde dans les débats français. Son lien avec la question du « communautarisme » l’explique, comme l’illustrent les discours qui interrogent la possibilité que « des musulmans » puissent appartenir vraiment à la société française.

Notes

1 Wihtol de Wenden, Catherine. Citoyenneté, nationalité et immigration. Paris, Arcantère, 1987. ↑

2 Hammar, Tomas. Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens and Citizens in a World of International Migration. Avebury, Ashgate, 1998 ; Bauböck, Rainer. Transnational Citizenship. Membership and Rights in International Migration. Aldershot, Elgar, 1994 ; Habermas, Jürgen. L’intégration républicaine. Essais de théorie politique. Paris, Fayard, 1998. ↑

3 Enquête Harris Interactive pour la Lettre de la citoyenneté : https://harris-interactive.fr/opinion_polls/le-regard-des-francais-sur-le-droit-de-vote-des-residents-etrangers-aux-elections-locales-6/ ↑