n.f. Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l’Église et de l’État et qui exclut les Églises de l’exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier, de l’organisation de l’enseignement. (Larousse)

Le terme « laïcité » est aujourd’hui parmi les plus sensibles du débat. Il renvoie à la longue lutte au XIXe siècle pour instaurer la séparation entre l’Église (catholique) et l’État, qui a abouti à la loi de 1905.

La définition du Larousse souligne à juste titre que l’école a été le grand enjeu de cette séparation. La laïcité paraît ainsi conserver son actualité dans le déroulement continu de la même histoire : hier enjeu du combat des « deux France » (l’une née de la Révolution, l’autre « fille aînée de l’Église »), elle trouverait aujourd’hui sa pertinence sur le terrain de la lutte contre le « communautarisme » musulman.

Que vient faire la laïcité dans un projet de loi sur l’immigration ?

Cette transposition de la question laïque sur les sujets de l’appartenance de musulmans à la société française se retrouve aujourd’hui dans le projet de loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ».

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, expliquait ainsi lors de son audition par le Sénat, qu’une exigence majeure du projet de loi sera de « demander aux étrangers ayant des titres de séjour de longue durée l’engagement de respecter les valeurs de la République, son emblème, l’hymne national, sa devise, son caractère laïc, la liberté religieuse et l’orientation sexuelle. Si cet engagement n’est pas signé, le titre de séjour sera refusé. En cas de manquement à cet engagement, la personne pourra se voir retirer son titre de séjour. Le ministre de l’Intérieur serait, par exemple, en mesure de retirer administrativement le titre de séjour à un homme qui refuse d’être soigné par un médecin femme1. »

Certains en appellent depuis le début des années 2000 à ajouter la laïcité au triptyque de la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » de la République. Cela crée pourtant une confusion peu précise entre des valeurs (la liberté, l’égalité et la fraternité) sur lesquelles reposent la citoyenneté française et un principe (la laïcité) qui offre un cadre à l’organisation citoyenne du pluralisme des croyances et non-croyances dans la société.

« À deux reprises, en 1989 et en 1993, le Conseil d’État avait été interrogé sur le port du voile par des collégiennes musulmanes. La réponse de la plus haute juridiction administrative du pays fut la suivante : il n’y a pas de contradiction de principe entre la laïcité et le port du voile à l’école dès lors que cela ne s’assimile pas à du prosélytisme. »

Cette confusion entre des valeurs humanistes notamment héritées des Lumières et un principe institutionnel qui encadre le pluralisme religieux dans son rapport aux institutions de l’État est entretenue à dessein. Cela permet de faire de la République un bloc moral, loin de la définition de la laïcité fournie par la loi du 9 décembre 1905, séparant l’État et les cultes tout en protégeant la liberté religieuse des personnes.

On retrouve cette confusion sciemment utilisée dans l’expression les « valeurs de la République » ou « valeurs républicaines » qui sont toujours évoquées sur le mode de l’évidence par ceux qui en parlent sans pourtant qu’elles ne donnent lieu à un travail précis de définition.

Une relation pourtant tardive à l’islam

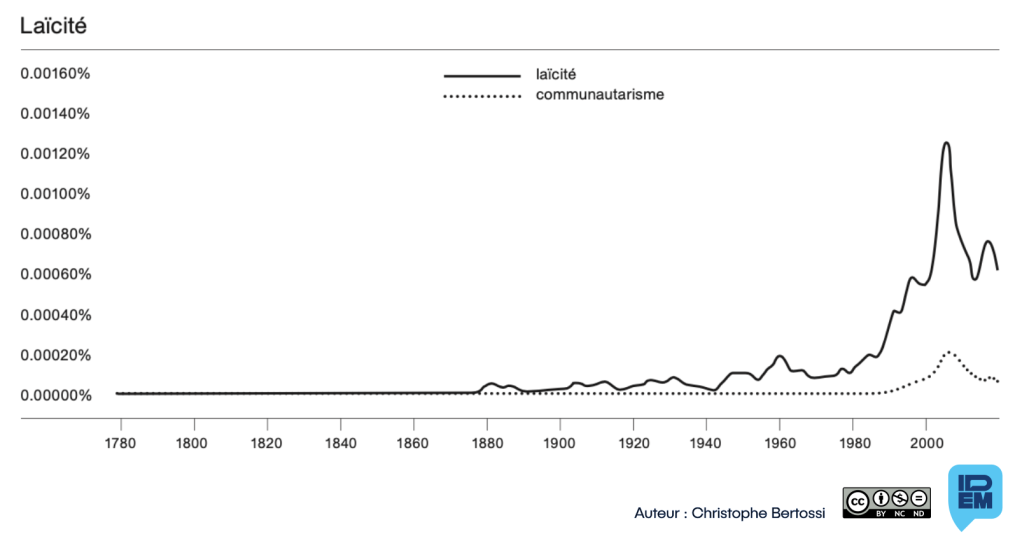

Ngram-Viewer est utile pour remettre en perspective cette transposition de la question (scolaire) catholique à la question de l’islam en France. La courbe du mot « laïcité » signale en effet un changement rapide et récent, entre la fin des années 1990 et 2005, marqué par une augmentation exponentielle sur une brève période de quelques années seulement.

Ce changement soudain s’explique d’abord par un glissement du débat. Il faut attendre longtemps pour que la laïcité porte sur autre chose que sur l’enseignement catholique. En 1984, c’est contre le projet Savary qu’un million de manifestants descendent dans la rue pour la défense de l’enseignement privé. Dix ans plus tard, en janvier 1994, le « million pour la laïcité » se mobilise pour la défense de l’enseignement public. La laïcité est le cadre d’une discussion sur l’enseignement et personne ne pense à y trouver le cadre obligé pour discuter de l’islam. Ce glissement n’aboutit qu’au début des années 2000.

La politisation de la laïcité

Après 2002 tout particulièrement, on note une production abondante de rapports sur le sujet. Parmi eux, un rapport de François Baroin de 2003 donne la clé pour comprendre le changement de focale. L’auteur de ce rapport remis au Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, explique que la laïcité doit servir à remobiliser la « droite de mai ». Cette expression « droite de mai » désigne l’électorat de droite qui s’est mobilisé en mai 2002, au second tour de l’élection présidentielle, pour faire barrage au candidat du FN.

Sur fond de querelles internes à la droite, cette « remobilisation » débouche sur l’installation de la Commission Stasi chargée de réfléchir à l’application de la laïcité à l’école. Parmi les nombreuses recommandations de la Commission (par exemple la proposition d’inclure dans les jours fériés des fêtes religieuses non-chrétiennes ou la lutte contre les discriminations racistes et la ségrégation), une seule est finalement retenue : l’interdiction des signes religieux ostensibles, qui est votée en 2004 grâce à un très large consensus entre les partis politiques, à droite comme à gauche.

« Nombreux sont ceux qui en appellent à étendre plus loin la loi de 2004, par exemple jusque dans l’espace (privé) des entreprises ou encore à l’université. La laïcité finit par devenir synonyme de “lutte contre le communautarisme”. »

Cette politisation du thème de la laïcité en 2002-2004 a une conséquence importante sur la signification du terme et sur son application.

À deux reprises, en 1989 et en 1993, le Conseil d’État avait été interrogé sur le port du voile par des collégiennes musulmanes. La réponse de la plus haute juridiction administrative du pays fut la suivante : il n’y a pas de contradiction de principe entre la laïcité et le port du voile à l’école dès lors que cela ne s’assimile pas à du prosélytisme. Ce qui prime par défaut, c’est la liberté religieuse reconnue aux élèves. Après le vote de la loi de 2004, le législateur renverse cet arbitrage entre liberté et neutralité, et il fait de l’interdiction le principe de la laïcité à l’école.

L’État et au-delà ?

Bientôt, c’est au-delà de l’école que se transporte le débat, par exemple à l’hôpital ou à l’université. Le vote de la loi de 2010 sur l’interdiction du voile intégral2 s’inscrit dans ces discussions. La question finit par englober les « banlieues », identifiées comme des « territoires perdus de la République », d’après le titre d’un ouvrage de 2002 dénonçant l’antisémitisme et le sexisme dans les écoles des quartiers populaires3.

« (…) devenue l’expression d’une forme identitaire de la République, la laïcité est aujourd’hui transformée en bloc culturel qui bouscule la séparation traditionnelle entre la sphère publique et la sphère privée. »

La métaphore des « territoires perdus » est filée dans de nombreuses prises de positions et rapports publics, particulièrement après les émeutes de 2005 ou les attentats de 2015. Nombreux sont ceux qui en appellent à étendre plus loin la loi de 2004, par exemple jusque dans l’espace (privé) des entreprises ou encore à l’université. La laïcité finit par devenir synonyme de « lutte contre le communautarisme ».

Loi de 1905 : liberté, égalité, neutralité

Le résultat est que le débat politique dépasse aujourd’hui de très loin le cadre de la loi de 1905. Cette dernière donne une définition claire de la laïcité, qui commande la neutralité de l’État en matière de religions tout en garantissant la liberté religieuse des personnes et l’égalité entre les cultes. La laïcité appelle à la neutralité uniquement des agents de l’État, non des usagers. Elle garantit l’exercice des libertés fondamentales dont la liberté religieuse et la liberté de conscience. Au sens de la loi de 1905, la laïcité est donc le fondement d’un équilibre dont l’objectif est d’organiser le pluralisme moral de la société française dans l’espace partagé de la citoyenneté.

Or, devenue l’expression d’une forme identitaire de la République, la laïcité est aujourd’hui transformée en bloc culturel qui bouscule la séparation traditionnelle entre la sphère publique et la sphère privée. Au nom de cette culture, on appelle à exclure des pratiques – au premier rang desquelles le port du voile ou, dernièrement, l’abaya – qui sont pourtant normales dans une démocratie qui protège les libertés individuelles.

En se focalisant ainsi sur le voile, cette culture interroge l’appartenance à la société des femmes au motif de leur appartenance à l’islam. Ce faisant, la tendance à culturaliser la laïcité, c’est-à-dire à la transformer en un élément identitaire national, contribue à produire une exclusion fondée sur le genre (les femmes voilées) et cela, paradoxalement, au nom de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Notes

1 Projet de loi « contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » : audition de MM. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur et des outre-mer, et Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, 28 février 2023, Paris, Sénat : https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20230227/lois.html#toc2. ↑

2 Après une longue incertitude au moment des débats de 2009 pour savoir si le principe de laïcité pouvait, ou non, justifier l’interdiction du voile intégral dans l’espace public, c’est finalement la notion d’ordre public immatériel (une innovation juridique) qui a fondé la loi de 2010 qui porte interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public (et non plus du seul niqab). ↑

3 Brenner, Emmanuel et al. Les territoires perdus de la République. Milieu scolaire, antisémitisme, sexisme, Paris, Mille et Une Nuits. 2002.↑